網膜剝離とは

網膜は眼底にある薄い神経の膜で、カメラのフィルムにあたる働きをしています。硝子体の牽引などで網膜に穴が開いてしまい、その穴を通って眼の中の水が網膜の下に入り込むことで網膜が眼球の壁から剝がれてしまう病気です。穴の大きさや部位により進行度は異なりますが、剥離の範囲は徐々に拡大し、視野障害と視力障害が引き起こされます。放置すると全ての網膜が剥がれてしまい、失明に至ることもある病気です。剥がれた網膜は光の刺激を脳に伝えることが出来なくなります。剥がれた網膜には栄養が十分に行き渡らなくなるので、網膜剥離の状態が長く続くと網膜の機能が低下してしまい、手術により網膜が元の状態に戻った後でも、視野や視力に後遺症が残ることがあります。手術加療が必要となる病気ですが、初期の場合は網膜光凝固術で治療することが可能な場合もあります。

網膜剥離の種類

裂孔原性網膜剥離

網膜剥離の中で最も多くみられるもので、硝子体の牽引などで網膜に穴があき網膜が剥がれてしまいます。

近視でより多く発症し、どの年齢でも網膜剥離になる可能性があります。

非裂孔原性網膜剥離

牽引性網膜剥離と滲出性網膜剥離があります。重症の糖尿病網膜症やぶどう膜炎が原因となり、眼の中に形成された増殖膜などが網膜を引っ張ることで、網膜剥離を引き起こします。

裂孔原性網膜剥離の症状

裂孔原性網膜剥離の原因

網膜裂孔

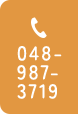

加齢に伴うものが一番多いです。硝子体が網膜から分離する現象を、後部硝子体剥離と呼びます。

加齢に伴うものが一番多いです。硝子体が網膜から分離する現象を、後部硝子体剥離と呼びます。

後部硝子体剥離自体は加齢に伴う生理的な現象であり、治療の必要は無いのですが、もともと網膜が薄くなっている場所や硝子体と強く癒着している場所があると、硝子体が網膜から分離する時に引っ張る力が加わり、網膜が破れて穴が形成されることがあります。

また、外傷などで眼に直接強い衝撃が加わった際に、硝子体が揺れて網膜に力が加わることで穴が形成されます。

生まれつき網膜に薄い部分がある人で、小さな穴があくこともあります。

日本眼科医会 www.gankaikai.or.jpより抜粋

網膜剥離の検査

散瞳して眼底検査を行います。必要に応じて超音波検査を行います。

散瞳して眼底検査を行います。必要に応じて超音波検査を行います。

裂孔原性網膜剥離の治療

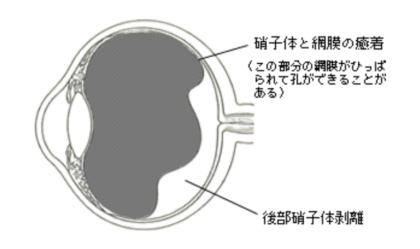

硝子体手術

網膜裂孔の原因となった硝子体の牽引を解除するために、眼の中に細い手術器具を入れて硝子体を切除します。剥がれた網膜の下に溜まった水を抜き、原因となった穴の周辺をレーザー光で熱凝固します。剥がれた網膜を抑えつける為、手術終了時に、眼の中にガスやシリコンオイルを注入します。手術後はうつ伏せなどの体位制限が必要になることがあります。

日本眼科医会 www.gankaikai.or.jpより抜粋

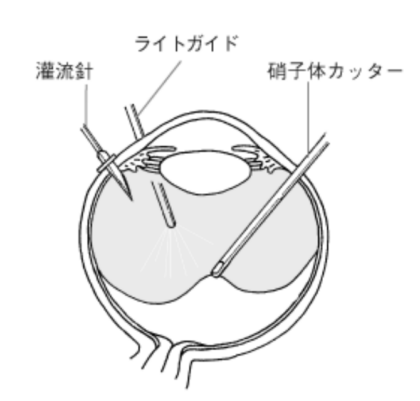

網膜復位術

網膜裂孔を眼球の外から凝固し、網膜の下に溜まった水を眼外へ排出し、眼球にスポンジを縫い付けて硝子体が網膜を引っ張る力を緩めて網膜裂孔を閉鎖する手術です。一度縫い付けたスポンジは、感染症などが起こらない限りは取り外すことはしません。術中に眼球の筋肉を引っ張ることがあるため、ある程度の痛みを感じることがありますが、局所麻酔で安全に施行することが可能な手術です。

網膜裂孔を眼球の外から凝固し、網膜の下に溜まった水を眼外へ排出し、眼球にスポンジを縫い付けて硝子体が網膜を引っ張る力を緩めて網膜裂孔を閉鎖する手術です。一度縫い付けたスポンジは、感染症などが起こらない限りは取り外すことはしません。術中に眼球の筋肉を引っ張ることがあるため、ある程度の痛みを感じることがありますが、局所麻酔で安全に施行することが可能な手術です。

日本眼科医会 www.gankaikai.or.jpより抜粋

網膜剥離手術後の注意点

初回の手術で網膜剥離が完治する可能性は、約80~90%です。術後の復位が十分に得られない場合は、再手術が必要になります。術後に強い炎症が出ると、剥離した網膜上に増殖膜が形成され、再剥離の原因となることがあります。

術後の視力に関しては、術前の状態によって異なります。網膜剥離が黄斑部まで到達していない場合は、術前と同程度まで回復することもありますが、黄斑部まで剥離の範囲が及んでいる場合は、視力回復が難しいこともあります。また網膜剥離が治っても、剥離した範囲の視野が薄暗いなど視野障害や、ゆがみが残ることがあります。

術後は安静や体位制限が重要となります。診察時に詳しく説明いたしますが、ご不明な点等あればいつでもご質問ください。